La crisi della ragione, esplosa nel Novecento, era già iniziata nel Settecento francese. Già lì si erano viste le prime avvisaglie. Già in quel periodo si erano manifestati i primi sintomi. Prendiamo ad esempio Rousseau con le sue Confessioni. Questo grande autore, così razionale e logico, non si lascia forse andare a un grande sfogo dell'animo? Prima di lui c'erano stati Sant'Agostino e Montaigne ad esempio, ma non erano certo illuministi! Non credevano certo nel progresso culturale e nell'intelligenza, ponendola al centro di tutto e creandone un culto, come gli illuministi (per quanto Rousseau poi si distaccò dall'Illuminismo). Prendiamo allora Diderot. Ebbene costui aveva lavorato per anni e anni alla monumentale Enciclopedia, scrivendo molte voci. Aveva fatto da collante perché gli altri illuministi erano stati coordinati e ispirati da lui stesso. Però in questo edificio sistematico della ragione Diderot aveva visto delle grandi crepe. Pubblicato in forma anonima, da giovane, aveva scritto “I gioielli indiscreti”, opera in cui per una magia i sessi femminili si mettevano a parlare e raccontavano le loro avventure. In fondo aveva fatto una sineddoche, che fanno molti uomini (la vagina per rappresentare totalmente la donna), e con ironia e acume Diderot mostrava a tutti il mistero della donna, l'inconoscibilità del desiderio femminile, il fatto che di una donna non si poteva sapere mai totalmente la verità, costretta com'era da convenzioni, imposizioni e inibizioni della società borghese, patriarcale e maschilista, che la assoggettava da ogni punto di vista, sia fisicamente che psicologicamente. Ma Diderot con “Il nipote di Rameau” aveva posto l'accento anche sul rapporto controverso tra estetica ed etica, tra i valori a cui intellettuali e artisti dovrebbero aspirare e perseguire e invece il compromesso morale, a cui devono spesso sottostare per tirare a campare. Il nipote di Rameau, questo musico fallito, cortigiano, immorale e cialtrone, non era altro che un venduto (si direbbe oggi), che racimolava gli avanzi della buona società parigina. Ma “Il nipote di Rameau” non era solo il ritratto dei salotti buoni della Parigi dell'epoca, ma anche il contrasto stridente tra le idee e la realtà, tra la cultura e la sua corruzione. Gli intellettuali, gli artisti dovrebbero cercare verità, bellezza, giustizia, ma devono fare i conti con i loro simili. Molti per mettere insieme il pranzo con la cena sono costretti ad adattarsi a costo di snaturarsi e diventare incoerenti. Ma questo personaggio, il nipote di Rameau, con il suo cinismo e la sua aria scanzonata, disquisisce, filosofeggia senza sensi di colpa, rivendicando serenamente e beatamente il tradimento del suo mandato. Il problema di molte persone di cultura ieri come oggi non è quindi quello di vendersi o meno ma quello di scegliere a chi vendersi, trovando il migliore offerente, e quello di trovare potenti a cui vendersi. Inoltre “Il nipote di Rameau” ci svela anche l'inganno di un cortigiano senza remore morali, la cui maschera indossata finisce per diventare la sua essenza più intima perché nella società borghese finiamo per essere ciò che facciamo. Da una parte abbiamo il dovere di dire la verità degli intellettuali e dall'altra abbiamo il dovere sociale di ometterla, di dissimularla per adattarsi. La cultura è sempre la risultante tra queste due forze in gioco, da questa lotta incessante, da questo combattimento interiore. Così come il contratto sociale è possibile solo barattando un poco di libertà in nome della sicurezza, la cultura può esistere nella società solo barattando un poco di verità in nome dell'adattamento. Il nipote di Rameau non tratta del problematico rapporto dell'uomo con l'essere, l'eterno, l'infinito, il nulla, la morte, Dio, ma ci ribadisce quello che scriveva Kant, ovvero che l'uomo è un legno storto e che da esso non può nascere niente di interamente diritto. Non solo la ragione quindi è limitata ma anche l'etica umana all'atto pratico è limitata perché c'è sempre una grande discrepanza tra dover essere e essere, tra valori e condotta di vita. Il bravo attore Silvio Orlando ha dichiarato quanta difficoltà e quante resistenze aveva trovato a mettere in scena quest'opera, in un'Italia in cui intellettuali e artisti si prostituiscono intellettualmente spesso, indossando la casacca del berlusconismo o dell'egemonia gramsciana, venendo meno all'obiettività, all'indipendenza di giudizio, alla libertà interiore. Insomma questi dialoghi di Diderot sono sempre attuali e danno fastidio ancora oggi perché in essi si trova il rapporto dubbio tra intelligenza, verità e potere e ne svelano le dinamiche. Ma quest'opera ci dice anche che i nostri pensieri, così casuali, sono come le puttane (testuali parole), che vanno e vengono in un giardino. Insomma la cultura umana è basata su fondamenta instabili o come scriveva Popper è una palafitta in una palude. Di fronte a tutto ciò Diderot non può altro che fare una satira: una satira che non è solo politica o sociale ma anche e soprattutto culturale. Laddove la ragione e l'etica falliscono molti si abbandonano alla fede o entrano in una crisi irreversibile, ma Diderot ci invita a fare una risata o quantomeno a sorridere a denti stretti. Insomma Diderot, illuminista, l'aveva già capito che esistevano dei limiti non solo conoscitivi ma etici e civili alle magnifiche sorti e progressive, ai Lumi.

- PIÙ RECENTI

-

- "A Prato, campi rom ancora aperti dopo 11 anni di promesse del PD, Stanasel e la Lega chiedono al Commissario di avviare la chiusura prevista dagli atti approvati nel 2022."

- Anche a Prato opportunità di lavoro con il Caaf Cgil Toscana, posti a tempo determinato per la campagna fiscale 2026, a Marzo corso intensivo di 100 ore per nuovi operatori, formazione gratuita.

- Astrologia nella storia moderna e contemporanea

- Lega Prato: "In arrivo 7 nuovi agenti di Polizia per presidiare il territorio, il tema della sicurezza dei cittadini, è da sempre prioritario per il nostro partito."

- Stanasel (Lega) da Prato aderisce al Comitato Nazionale ‘Remigrazione e Riconquista’: espulsioni, sicurezza e riforma del Testo Unico sull’Immigrazione al centro dell’azione.

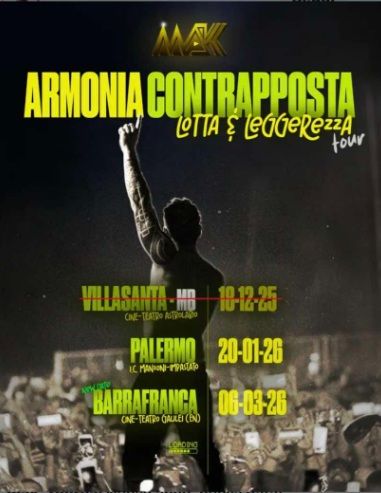

- Villasanta (MB), Palermo e Barrafranca, le nuove date del tour di MAK:"Armonia Contrapposta" Lotta & Leggerezza

- Sulmona, e Pratola Peligna due nuovi appuntamenti del Comitato Tutela Cani Peligni, gratitudine a Franz Di Cioccio, batterista e voce della Premiata Forneria Marconi, da tempo vicino alle lotte per la tutela dei randagi di Sulmona e dell’Abruzzo

- Dr. Carlo D’Angelo - Voce delle Soglie Sanremo, la “campana dei bimbi non nati” suonerà ogni sera contro l’aborto, il confine sottile tra testimonianza e strumentalizzazione: Campane e silenzi, il peso dei simboli sulle ferite

- Dottore Carlo D'Angelo: "Signori e Signorini, Quando il consenso viene evocato per coprire il potere"

- Lega Prato : "Caso Al Sahalat: basta minimizzare il terrorismo. L’Imam Elzir chiarisca"

- 22 gennaio 2026 21 gennaio 2026 15 gennaio 2026 14 gennaio 2026 14 gennaio 2026 02 gennaio 2026 02 gennaio 2026 02 gennaio 2026 01 gennaio 2026 31 dicembre 2025 23 dicembre 2025 22 dicembre 2025 20 dicembre 2025 20 dicembre 2025 17 gennaio 2026

-

"A Prato, campi rom ancora aperti dopo 11 anni di promesse del PD, Stanasel e la Lega chiedono al Commissario di avviare la chiusura prevista dagli atti approvati nel 2022."

- - nessun tag -

- 15:23, 22/01/26

-

Anche a Prato opportunità di lavoro con il Caaf Cgil Toscana, posti a tempo determinato per la campagna fiscale 2026, a Marzo corso intensivo di 100 ore per nuovi operatori, formazione gratuita.

- - nessun tag -

- 23:04, 21/01/26

-

Astrologia nella storia moderna e contemporanea

- - nessun tag -

- 18:51, 15/01/26

-

Lega Prato: "In arrivo 7 nuovi agenti di Polizia per presidiare il territorio, il tema della sicurezza dei cittadini, è da sempre prioritario per il nostro partito."

- - nessun tag -

- 10:50, 14/01/26

-

Stanasel (Lega) da Prato aderisce al Comitato Nazionale ‘Remigrazione e Riconquista’: espulsioni, sicurezza e riforma del Testo Unico sull’Immigrazione al centro dell’azione.

- - nessun tag -

- 10:46, 14/01/26

-

Villasanta (MB), Palermo e Barrafranca, le nuove date del tour di MAK:"Armonia Contrapposta" Lotta & Leggerezza

- - nessun tag -

- 17:50, 02/01/26

Sul perché "Il nipote di Rameau" di Diderot è ancora attuale...

- In davide morelli

- 13:31, 29/03/25

- Di Davide Morelli

}}

Dalla stessa Categoria

In Evidenza

"Il Post Scriptum" è una testata giornalistica iscritta presso il Tribunale di Verona, al n. 2136/2020 - www.ilpostscriptum.it - Tutti i diritti riservati © Copyright 2019-2023 ilPostScriptum - C.F. MRNNCL90E23L781D. Editing, Marketing & Networking ilPs - P.IVA: 04918110232